福建省福清市,兴化湾畔、岐尾山前,海风裹挟着咸涩的气息掠过山峦,6台核电机组昂首而立,银灰色的身躯被夏日的阳光照得熠熠生辉,与青山、碧海共同交织成壮阔的工业诗篇。

(“华龙一号”全球首堆所在地福清核电全景)

这里是我国自主三代核电技术“华龙一号”示范工程所在地,今年5月14日,“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组实现连续安全稳定运行1000天。4月18日,出口巴基斯坦的两台“华龙一号”机组全部完成验收交付,为“一带一路”建设注入澎湃“核”力。

作为当前核电建设的主力堆型,“华龙一号”已成为全球核准、在运、在建机组总数最多的三代核电技术,达到41台,还成为我国核电走向世界的“国家名片”。

作为这段重要发展历程的参与者,福建福清核电有限公司总经理徐金龙感慨万千:“从秦山起步到福清腾飞,‘国之光荣’‘国之重器’一脉相承,像是代代相传的火炬,激励着我们自立自强、开拓前进!”

蹚出三代自主创新路

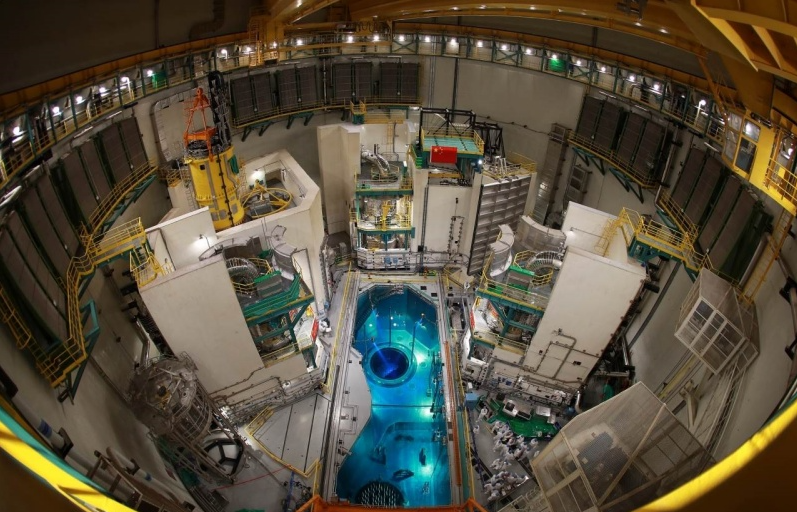

从高处俯瞰,福清核电5、6号机组格外醒目,安全壳顶端有一圈水泥“头箍”,“块头”也比其他机组大出一圈。自主设计、自主建造、自主运行、自主管理,“自主创新”是“华龙一号”最鲜明的标签,这四个字也深深烙印在徐金龙等核电人的心中。

(“华龙一号”示范工程)

上世纪90年代,徐金龙在秦山核电工作时,对关键设备要从国外进口之难感触颇深,大家盼望着,有朝一日中国可以造出自己的百万千瓦级核电站,这也是当时中国核电人的共同心愿。为此,国家相关单位组织了大量科研人员,开始了漫长而艰苦的自主三代核电技术研发。

1999年7月,中核集团开启了百万千瓦级压水堆核电站的概念设计。2010年,中核集团启动“华龙一号”前身ACP1000的研发工作。三年后,中核集团与中国广核集团开始融合,形成了我国具有完全自主知识产权的第三代核电技术——HPR1000。

“我国自主三代核电技术需要一个响亮的名称,政府有关部门、核电行业、社会相关方对此高度关注。”谈起“华龙一号”的命名,徐金龙谈兴大发。当年,中核集团认为,品牌名称必须用中文来表示,体现我国自主设计和自主知识产权,还必须体现中国人的精神。“华龙”寓意着中华复兴、巨龙腾飞,“一号”表示自主研发的排头兵、引领者。

此时,徐金龙已从秦山核电调任福清核电,并直接参与了“华龙一号”示范工程的建设过程,这让他感到无比自豪。2015年5月7日,福清核电5号机组核岛浇筑第一罐混凝土,“华龙一号”全球首堆正式开工建设,这意味着具有完全自主知识产权的、中国三代百万千瓦级核电技术终于要落地了。

(2015年5月7日,5号机组核岛浇筑第一罐混凝土)

不过,当时全球在建的三代核电机组相继陷入拖期“泥潭”。中国自主研发的技术,能行吗?“首堆必拖”的魔咒能否打破?聊起一路走来的挑战,徐金龙感叹道:“中国人自己建造的百万千瓦级核电站,一行字背后有太多的艰辛。”

在早期设计时,核心设备蒸汽发生器原计划向国外采购,因对方限制出口,自主研发成为唯一出路。科研人员24小时守在野外冰天雪地的试验现场,啃馒头、泡方便面,终于在27个月后,用于“华龙一号”的第三代核电ZH-65型蒸汽发生器成功问世。

在2018年安装高峰期,外方核级卡套供货公司突然退出中国市场,中方迅速集合了国内具有核级卡套生产制造资质的合格供货商,协同完成核级卡套的国产化供货,化危为机。

从蒸汽发生器、卡套,到先进堆芯测量系统、核燃料组件包壳材料……“华龙一号”的装备国产化率超过88%,并打破了三代核电技术“首堆必拖”的魔咒,也为我国发展自主核电蹚出一条新路。

挑战没有最难只有更难

时隔30多年,徐金龙依然能清晰记起自己当年的一道高考题——我们国家自主建设的第一座核电站是什么时候发电的?答案是“1991年”。这道考题不仅给徐金龙留下了深刻印象,也在他心中种下了强核报国梦想的火种。

大学毕业后,徐金龙被分配到秦山核电,参与了秦山二期60万千瓦机组的建设。这是一段从无到有、引进消化,再到吸收创新的过程。那时,他的师傅有搞土建的、搞河道建设的,也有做电气的、做机械的,他们“手把手”为刚出校门的学生们示范,老师傅们退休前,都会郑重地把写得密密麻麻的工作笔记本交给年轻人。“可以说,我们是站在老前辈的肩膀上,才逐渐形成了一些比较系统的管理理念。”徐金龙说。

16年后,徐金龙来到福清,参与中国自主三代核电技术的首堆工程,崭新的“华龙一号”面临的也都是新问题。“‘华龙一号’自主创新历程中遇到的技术挑战,没有最难,只有更难。”中核集团“华龙一号”总设计师、中国核电工程有限公司总工程师邢继曾这样说。

(“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组首次装料)

“华龙一号”全球首堆“三新”(新技术、新材料、新工艺)设备采购包占比27%,这些尚未经历过实战检验的设备,给安装调试、运行管理都带来了巨大挑战,复杂程度更胜从前。

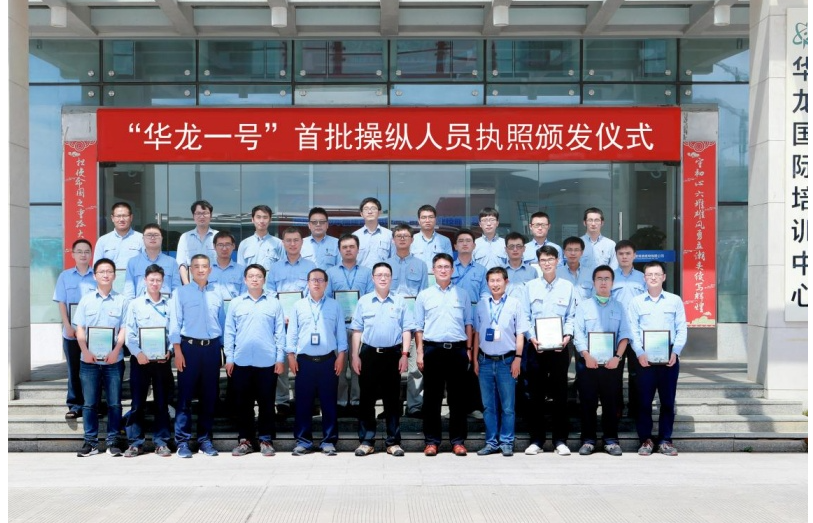

福清核电运行三处值长李宗霖是“华龙一号”机组的首批高级操纵员,他对一次泵坑液位上涨情况的干预记忆深刻,“当时大家都不清楚是什么原因,我心里也很慌,工装后背一下子都湿透了。”

(“华龙一号”首批操纵人员执照颁发仪式)

最后,徐金龙带着技术人员团队,逐项拆解分析,终于找到了答案,原来是管道的蝶阀被水压震开了……核电站是复杂而精密的超级工程,徐金龙参与了福清核电1至6号机组的调试,遇到的复杂问题不计其数,每次解决一个新问题,他就会告诉自己,距离心中的“完美”核电技术目标又近了一步。

每次遇到困难,徐金龙都会想起在秦山时一位老师傅的话——“核电项目运行就像开火车,走上快车道后,一定要学会控制车速。”一项新技术的落地,既要有逆水行舟的苦干,也需要一次又一次地完善、复盘、总结。

凌晨2点多,工程实验时阀门阀杆突然断裂,技术人员严寒中焊接;关键节点前,变压器故障影响机组建设进度,各方丝毫没有互相埋怨,齐心协力排查问题;外方设备退出中国市场,紧急进行实验验证,寻求国产化供货……面对困难毫不退缩,自力更生但又讲求实事求是,秦山核电建设时的精神在“华龙一号”的建设过程中又得以延续。

有过十年秦山履历的李宗霖自豪地说:“这就是最生动的秦山经验!秦山就像是一艘‘核电红船’,总能给予我们强大的精神力量。前方有再多挑战,不过就是再走一遍秦山自力更生的路子,我们不怕!”

70多个专业领域,6万台(套)设备,5400多家供货厂家,近20万人先后参与……最终,“华龙一号”全球首堆这项“超级工程”,靠中国自己的力量翻越了一座又一座“大山”。

从徐金龙到李宗霖,许多从秦山走出的核电人,也把“国之光荣”承载的光荣与梦想,带到全球各地。

“中国方案”实现全球共享

2015年8月,在福清核电5号机组开工3个月后,巴基斯坦卡拉奇“华龙一号”海外首堆K2号机组成功浇下第一罐混凝土,标志着中国自主三代核电技术首次跨越重洋,开启了中国核电“走出去”的新篇章。

如今,中国为巴基斯坦卡拉奇建造的两台百万千瓦级机组,不仅是发电站,更是中巴友谊的技术化身。得益于超级“核”力,巴基斯坦大大缓解了电力短缺问题。

“中国方案”实现全球共享,“中国经验”也频频赢得外方赞许和信任。

福清核电向巴基斯坦派出了多批次、多人次的核电工作者,支援机组建设调试,他们带着知识、技术和经验,成为中国核电技术在国际上的最好展示者。

(华龙国际培训中心)

福清核电还建立了华龙国际培训中心,从2019年就开始培养海外学员。近年来,越来越多的人不远万里来中国学习核电知识。徐金龙说:“一条条来自远方的‘消息’便是最好的见证。曾有一位巴方工程师说,‘中国人不仅给了我们鱼,更教会了我们钓鱼的方法’。”

“华龙一号”的成功出海,还是“中国标准”的自信宣言。“华龙一号”坚持自主研发、自主设计、自主制造,已形成了一套完整的自主知识产权与型号标准体系,700余件国内专利、65件国际专利、120余项软件著作权、200余项海外商标……

“完整的自主知识产权体系是支撑核电技术独立‘走出去’的重要保障,也是参与国际合作和竞争的前提条件。”在徐金龙看来,“华龙一号”的成功研制,使我国核电真正拥有了“造船出海”的能力。

见证了“华龙一号”的成功,福清核电维修一处党总支书记杨斌的心中,如潮水般翻涌着万千感慨。他的思绪常常会飘回1991年,自己初到秦山的那一天,“早上起来突然听到鞭炮齐鸣,我才知道秦山核电站成功并网了!那时的我绝对想不到,有一天我会参与建设全球最先进的核电站,并且还是我们中国自己的技术。”

(“华龙一号”示范工程荣获国家优质工程金奖)

从“华龙一号”全球首堆在福清落地生根,到成功打破“首堆必拖”的魔咒;从示范工程两台机组荣获国家优质工程金奖,到批量化建设稳步推进……眼下,一座座“华龙一号”核电机组拔地而起,中国核电正以昂扬的姿态,向着全球核电领域的巅峰奋勇攀登。

从红船起航的地方起步,到东海之滨的“华龙”腾飞,在这条自力更生的强核之路上,中国核电实现了从“跟跑”到“并跑”再到局部“领跑”的跨越,改写全球能源版图的故事依然未完待续。

资料图片由福清核电提供